几个世纪以来,尤其在东方,蜻蜓因其美丽的外表得到了世人普遍的赞誉。中世纪开始,这种美丽的昆虫就出现在人们的书稿中和佛兰德人的花卉画中。荷兰人把蜻蜓画在瓦片上作为装饰。日本人则用蜻蜓作为邮票的图案。它们还成为许多歌曲和诗篇的主题。然而西方的民间传说则倾向于认为蜻蜓是不祥的象征。

蜻蜓的英文名“dragonfly”的意思实际上就是“空中的龙”。它们拥有极高超的飞行技艺、超强的视力和色彩斑斓的翅膀。石炭纪时代的某些蜻蜓,翅展足有75厘米,当今最大的蜻蜓目品种,大小也只及这种巨型蜻蜓的1/4。

蜻蜓和蟌形态和功能

在蜻蜓目中,纤巧、飞行能力较弱、前后翅形态相似蟌的属于均翅亚目;体型更大更有活力、前后翅形态不同的蜻蜓属于差翅亚目。另外,有发现于日本和尼泊尔的一种低等蜻蜓种类的孑遗种。与前两个亚目的成虫相比,这种新种类的成虫具有不同的特征,因此被单独列为“间翅亚目”,是来自中生代时期的古老品种,但不包括相当畸变的蟌蜓科成员,最终还是被归入了差翅亚目。

蜻蜓和蟌的幼虫或若虫均为水生,栖息地很广。幼虫从8龄至18龄不等,体长不超过6.6厘米。低等的古蜓科蜻蜓的幼虫期可持续五六年之久,但有些住在临时水洼里的蜻蜓或蟌,幼虫期只有30~40多天。温带的某些蜻蜓和蟌,幼虫期普遍会持续一两年。而热带的某些种类,30天不到就走完生命的全程。

蜻蜓和蟌知识档案

纲 昆虫纲

亚纲 有翅亚纲

目 蜻蜓目

分为2个亚目:差翅亚目(蜻蜓)和均翅亚目(蟌),共27个科,约6000种。差翅亚目包括蜓科、箭蜓科、伪蜻科等。均翅亚目包括色蟌科、丝蟌科、蟌科、古蜓科、东方蟌蜓科等。

分布 除南极洲和北极圈高纬度地区之外,其他地区均有分布,远东地区种群丰富。

体型 总的来说体型较大、强壮。体长不超过15厘米;翅展最长19厘米。

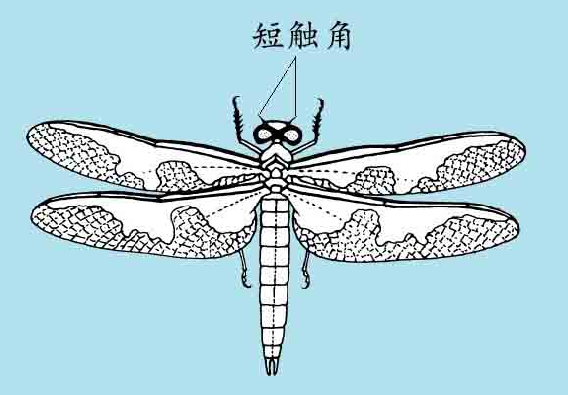

特征 精力充沛、成虫食肉,为咬合式口器;触角很短、复眼很大;两对翅膀翅脉丰富,多数色彩鲜艳;蟌的前后翅形态相似,基部窄,休息时翅膀直立;蜻蜓的前后翅形态不同,基部宽,休息时翅膀平伸;附肢笔直前伸;腹部长而纤细,雄性第二、三节上腹面有发达的次生交配器;翅膀为外翅。

繁殖 不完全变态;幼虫(有时称为若虫)水生,食肉,捕食时会突然伸出下唇特化的面罩。保护级别IUCN(国际自然与自然资源保护联合会)将17种蜻蜓目种类列入濒绝物种,另有73种为濒危,40种为易危物种。此外,2个岛屿品种已于最近灭绝。

所有蜻蜓静止的时候,翅膀均保持水平伸出状态。蜻蜓目昆虫有丰富的翅脉,图中这只墨西哥赤灰蜻蜓身上的翅脉清晰可见。

食物供给和温度是影响它们生长速度的最主要因素。生活在温带北部的种类,花上2年时间才能发育成熟,而生活在温带南部的种类,一年就够它们繁殖3代了。有些在春天出生的蜻蜓,会在冬天度过最后一个幼虫期,在随之而来的春天里从蛹中孵化出来。而夏天出生的蜻蜓,则要过了冬天之后才进入最后一个幼虫期,有时更长,因此孵化得也晚。

蜻蜓的幼虫栖息地多样,包括湖、池塘、沼泽、湿地、树洞、凤梨科植物的叶基部,以及河流、盐碱湿地和潮湿的土壤洞穴,甚至是瀑布。例如,虹蜻属的一种蜻蜓的幼虫,就生活在津巴布韦维多利亚瀑布边上水花飞溅的区域和乌干达急流的水底,成虫则常在急流边缘盘旋。有些热带蜻蜓是陆生品种,栖息在森林里潮湿的落叶堆中。

蟌的幼虫在腹部前端3个叶形的附器的协助下,游泳时身体两侧左右摇摆,这些附器也起到气管鳃的作用。蜻蜓的幼虫,在最开始的几个龄期,游泳时只有一个姿势,但往后则发展到可以使用喷气推进力,这为它们提供了非常有用的高速逃生机制。蜻蜓幼虫的直肠腔内也有气管鳃,可以通过用肛门吸水和排水来换气。它们主要的敌人是水蝽、水生甲虫和鱼,甚至它们也会同类相残。为了保护自己,它们会伪装,遇到危险时会反抗,或躲到微小环境中去。躲避鱼类的时候,它们会在泥沙中挖洞。有些幼虫腹部末一节特化成供呼吸用的体管,长度占到整个体长的30%或更长,它们能用这个体管在积水里吸入清水供呼吸。

有些蟌幼虫在植物中筑巢以躲避同类,因得益于植被的掩护以及相对丰富的食物来源,它们能较快地发育成熟,成虫的体型也会更大一些,这都使它们生存的机会增多。

蟌幼虫蜕皮的次数和间隔的时间因种类不同而不等,短的在3个月内会经历10~20次蜕皮,时间长的,大约6~10年才会经历这么多次蜕皮。

蜻蜓头顶部紧挨着的一对眼睛特别大,正如图中这只金环蜻蜓的一对眼睛一般。相比之下,蟌的眼睛间距较宽。

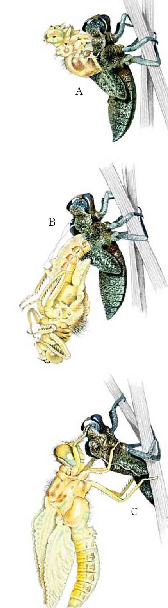

接近最后一次蜕皮(羽化)时,蟌幼虫的体内器官已经发生改变(变形),这些变化中,有些是外表可见的,包括复眼会变得更大、翅鞘膨胀和下唇肌肉组织回缩。羽化前的短暂时刻,幼虫会停止进食,去找个方便羽化的合适地点,如水草、岩石、漂浮的树叶等,或者就在岸上。热带种类,尤其是大型的蜻蜓,会在日落前离开水体,悄悄地在夜晚变形,并在日出来临前开始它们的第一次飞翔。体型稍小的热带品种,以及生活在温带的大多数种类,会在温度合适的第一时间羽化,然后立刻开始它们的处女飞行。在温暖的夜晚,有些温带驯鹰蜓中的国王蜻蜓会在夜晚完成它们的整个羽化过程。

新孵化的成虫会飞离水体,然后花上几天到几个星期的时间进食和发育,但这个时间不能确定,从一天到两个月不等,如果遇到干旱季节或中间还经过了一个冬天,那么这个时间可能长达9个多月。成虫的这种预繁殖期,即成熟期,都会在远离水体、食物丰富且较安全的地方度过。这种新孵化的成虫可以通过有玻璃光泽的翅膀来辨认,而且通常在这个时期,大多数种类的体色开始变化,逐渐展现出成虫的体色。

为维护领土而战

雄性的陆生蜻蜓会把河流、小溪或池塘边的一块划定为自己的领土,领土必须要适合产卵。在自己的领土上,它只允许最近和自己交尾过的雌性进入并产卵。领土通常沿着岸边延伸数十米,或以水生植物、树洞、凤梨科植物的叶基部为圆心划定一小块。某些种类的个体会好多天甚至好几个星期地守着同一块领地——最高纪录是90天。对于有些种类来说,同一个地点会很快数易其主。

对领土的争夺时有发生,入侵的雄性偶尔也会升级为领土的主人。有时候这种冲突会以其中一只雄性蜻蜓被撞进水里而收场—面对水里的鱼和其他敌人,蜻蜓会变得很弱小。而有时候这种争端则演变成一场仪式,包括一系列飞行特技的展示:两只雄性蜻蜓面对面地飞,边飞边“秀”自己色彩亮丽的腹部或华而不实的附肢;或其中一只绕着对方盘旋;或螺旋向上地跳自己精心准备的“Z”字舞。

交尾通常发生在领地的中央,雄性会一直盘旋或停在高处,以警告其他接近的雄性。某些种类中,只有数只体型最大的雄性才有自己的领土,其他大部分雄性蜻蜓则像人造卫星一样分散在不起眼的附近,或是没有固定地点地四处徘徊,在时机允许的时候抓住异性——这种情况有时甚至发生在远离水体的地方(“偷袭者”)。陆生雄性蜻蜓交配的机会比别的种类多。实际上,在某些陆生种类在飞行季节发生的所有交尾中,其中的绝大部分都是由很少的几只雄性完成的,领主们成功的陆地防御系统为它们赢得了交配的优先权。

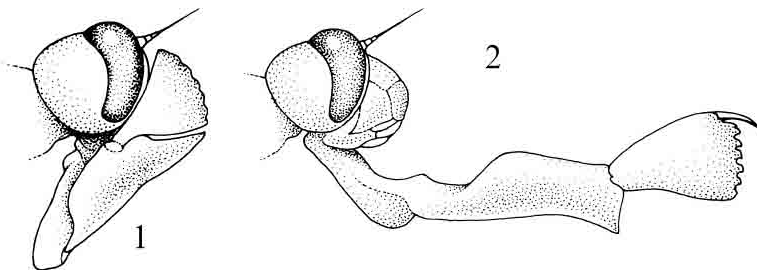

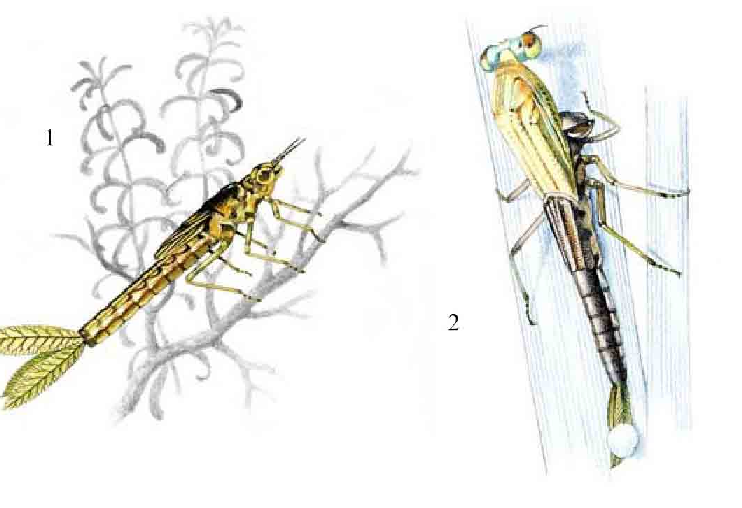

蜻蜓幼虫休息时会把“面罩”折叠起来遮住口器(图1)。它们的面罩能迅速伸开(图2)捕捉猎物并送进咀嚼有力的嘴里。

成年的蜻蜓,似乎分为“栖鸟”和“飞行器”两类。如飞鱼蜓,撇水蜓,驱逐蜓和棍尾蜓,以及几乎所有的,会像鸟一样作短暂的试探性飞行蟌,随后返回栖枝。相反,像驯鹰蜓,绿蜻蜓等则会长时间保持飞行的状态。这种特性在同一种类间也会变化,还与个体的习性有联系,特别是需要调节体温的时候。

体温调节是蜻蜓习性中的主要组成部分。所有的蜻蜓在起飞前都常常需要预热胸部的飞行肌肉。热量可以通过晒太阳吸收,或通过颤动翅膀升高体温。有的“栖鸟”种类会把肚子直接对着太阳(倒过身子),以避免体温过高。而像“飞行器”的驯鹰蜓,为了降低体温,会长时间滑行,或把胸腔里温度高的血液转移到腹部,血液温度降低后,又会回流到胸腔。伟蜓属和蜓属有些蓝色的蜻蜓,体温下降时会引起皮下细胞的色素运动,体色随之变为灰色。而当体温回升后就会恢复原来的蓝色体色。

捕猎高手:捕食

蜻蜓幼虫是典型的机会主义捕食者,它们的食谱包括:寡毛纲蠕虫、腹足动物、甲壳动物、蝌蚪和鱼,以及各种小型无脊椎生物,还有它们自己的同类。

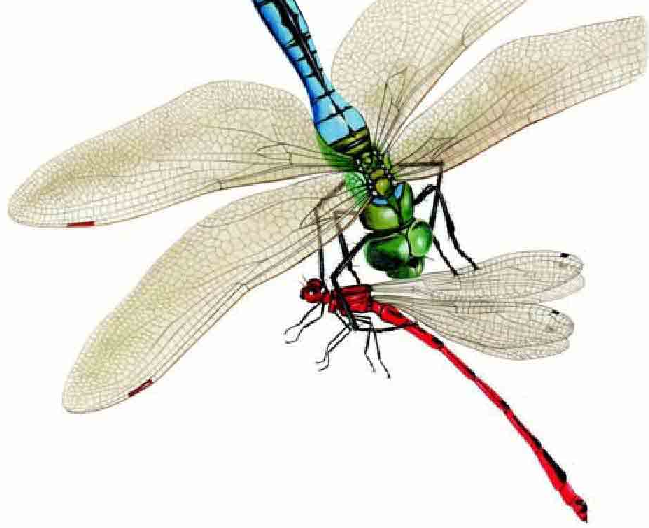

蜻蜓是最凶猛的食肉昆虫之一。图中的国王蜻蜓素以捕食大红蟌而闻名。

大多数种类捕食时会先埋伏起来,主要依靠视力侦察接近的猎物。此时它们的复眼初步长成,此后随着身体的发育,复眼会迅速增大。驯鹰蜓的幼虫在觅食的时候,会保持静止不动,猎物接近后再慢慢地暗中跟上去,直到猎物进入它的捕猎范围。它的立体视觉会准确计算出距离,一旦机会来了,它会突然地伸出长长的下唇(面罩)逮住猎物。休息的时候这个可屈伸的面罩折叠在头下面,捕食时全部展开的时间只需要25毫秒——通过肌肉和腹部横膈膜聚起的血压和头部下锁状装置释放的同步作用,使之瞬间射出。面罩的前端生有一个折叶似的钩,用来抓住猎物,并在面罩缩回时把猎物放进嘴里。蜻蜓幼虫的这种压力系统还包括反复喷射肛门处的水作为运动时的应急办法。

某些种类侦察猎物时用触角、身体或附肢上的刚毛感觉目标的振动。但所有种类的幼虫都是用面罩状的下唇捕捉猎物,其形状和大小还能根据微小环境和目标猎物的形态进行改变。实际上,蜻蜓幼虫的体型、体色、习性、生长速度和眼睛的发育都精确反映了各种类的生活方式(比如是活跃的,还是安静的)和它们所栖居的微小环境(可能是水生植物、精细或粗糙颗粒的沉淀或水中的叶子和碎片)。

几乎所有的蜻蜓种类的幼虫和成虫一样,都是机会主义捕食者,它们会在食物丰富的地方迅速聚集起来,比如在蚁群和蜂窝周围。有些种类则喜欢混在黎明时刻出没的蝇群或其他小昆虫中——实际上,有些热带的驯鹰蜓只在这个时间捕食。如此低的亮度下,它们照样能抓住很小的蚊子,而人类这个时候能看见这些蜻蜓就不错了。捕猎也可以不用飞行,如某些蟌会抓植物上的蚜虫或甲虫幼虫,而驯鹰蜓还会抓地面上的小青蛙。

蜻蜓目中只有伪畸痣蟌科的成员(包括成虫)具有特殊的饮食习惯。它们是体型最大的一种,主要栖息在中美洲的热带森林中。这一科的成虫只吃蜘蛛,在森林里盘旋的时候,它们会随时把握机会捕食网中的目标。

蜻蜓目的末龄幼虫在羽化前爬到水面的植物上:图A~C显示这只蜻蜓的蜕皮过程。

图中这只蟌科的长叶异痣蟌幼虫长有3片“尾鳍”或鳃(图1),使它们能够在水下呼吸。当它们浮出水面羽化时,就不再需要这些呼吸器官了(图2)。

社会习性

性成熟的蜻蜓目雄性昆虫会返回水体,部分种类的雄性会为了捍卫岸边的领土而与竞争者战斗(参阅“为维护领土而战”)。当异性到来时,雄性们会为了争夺对她的所有权而开始激烈的竞争。交尾后,雌性把卵产在雄性的领土上,而雄性为了防止别的竞争者靠近它,会一直在旁看守。不同的种类这种现象会有所变化,比如有的会在交尾前展示一套精心准备的求爱仪式,这种仪式与其他种类雄性直截了当的方式非常不同。

一只成熟的雌性一生中会产好多次卵,每次都是交尾之后立刻进行的。蟌和驯鹰蜓的雌性长有数个能刺穿植物组织的产卵管(产卵器),可以把卵产在里面——一种为了防止卵变干燥而相对较慢的方法。有些蟌则会在水里徐徐前进,同时把卵产在水下;有些为了产卵还会潜水1小时以上。此外,有许多种蜻蜓没有产卵器,只能四散地把卵撒落在水面或附近。它们反复地用腹部点水或直接把卵撒在水面或漂浮的水草上。

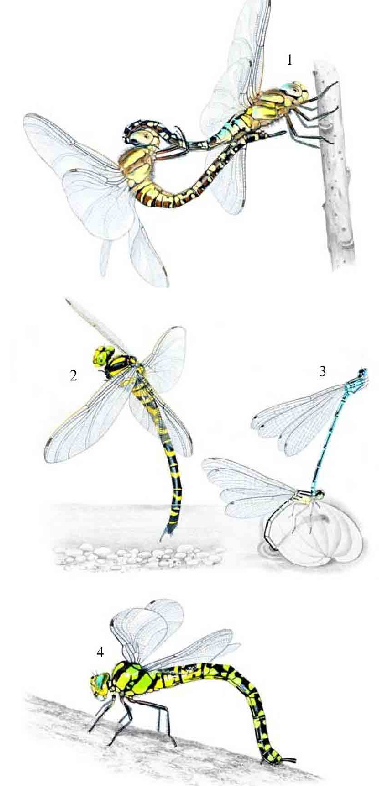

交尾及产卵

1.这种蜓科的蜻蜓正在交尾。雄性通过次生交配器将精液注入雌性(左)体内,此时它正钩住雌性头上部。2.一只雌性金环蜻蜓正在用它的产卵器在浅溪流的砾床上产卵。3.一种雄性蜻蜓正在帮助雌性产卵。4.透蓝晏蜓的雌性正在一个浸透水的软木桩上产卵。消失的栖息地

物种保护和环境

像蜉蝣一样,蜻蜓目幼虫也会受环境污染的影响。如果水体富营养化,即在超营养作用下,水藻就会越来越多,高级一些的水生植物就会逐渐消失,而蜻蜓的幼虫就是靠这些高级水生植物生活的。到目前为止,蜻蜓生存受到的最大威胁,并非环境的污染,而是乱排、乱泄、乱填破坏了幼虫的栖息地,或是森林的砍伐——伴随着农业、林地或都市的密集开发而来。

值得赞赏的是,近年来,在部分国家里,蜻蜓的地位有所提升。自然主义者对此兴趣迅速提高,并投入越来越多的力量去编制精细的物种分布地图。这种现象对那些可能对蜻蜓的栖息地有负面影响的计划和决策来说,有非同小可的意义,今后进行建筑工程时也会对稀有物种的栖息地加以重视。此外,现今的许多土地所有者纷纷花大价钱建造池塘,目的也是为了吸引蜻蜓并帮助它们繁殖。