山入潼关不解平

古诗词赏析:潼关原文带拼音

原文:

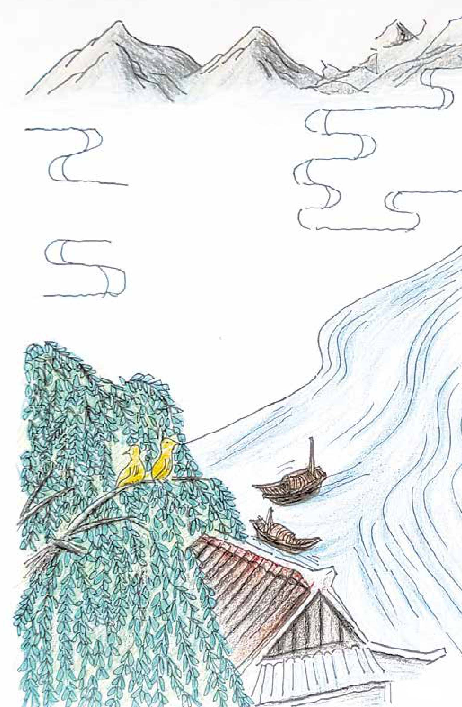

潼关

〔清〕谭嗣同

终古高云簇此城,

秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,

山入潼关不解平。

拼音:

潼关

〔清〕谭嗣同

终古高云簇此城,

秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,

山入潼关不解平。

注释:

此诗是维新派思想家谭嗣同十八岁时所作。诗人随父前往兰州任职,途径陕西潼关,为眼前雄伟壮丽的景色吸引,写下此诗。首句写久远的高云聚集在雄关之上,诗人以一种远景式的遥望,展现了潼关一带苍茫雄浑的气象。次句写秋风中那矫健的马蹄声,更能催动豪情,让人感到痛快。三、四句转写河山,诗人极目远望,表达了新奇的感受:那从群山中冲泻而出的黄河仍嫌束缚,不断冲击河岸;而群山力戒平坦,一峰更比一峰高。年轻的诗人也在借此表达着自己希望冲破一切罗网,不断奋发昂扬的心态和追求。

古诗词与地理:

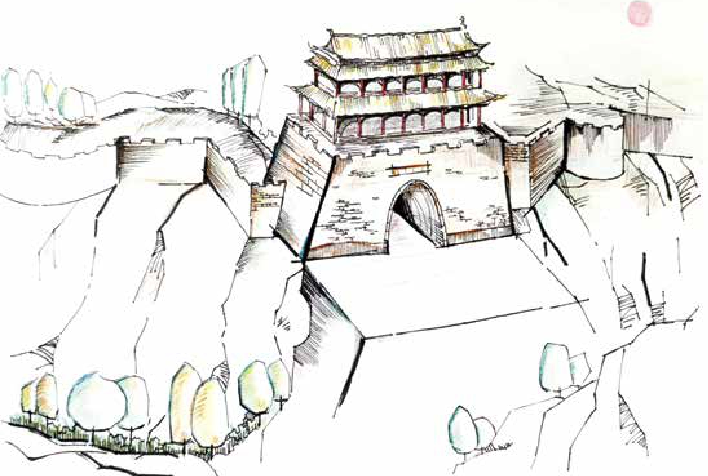

潼关在哪里?

潼关位于陕西省潼关县,因临近潼水而得名,古时候有桃林塞之称。它南依秦岭,有禁沟深谷之险;北有渭、洛,汇黄河抱关而下之要;西有华山之屏障;东面山峰连接,谷深崖绝,中通羊肠小道,仅容一车一骑,人行其间,俯察黄河,险厄峻极。杜甫游潼关后也发出了“艰难奋长戟,万古用一夫”的感慨。

潼关

潼关关城周长约5公里,北面与东北,为版筑土墙,外包青砖高16米,宽8米;南与东南,顺山势削成垛口,高达30米。除开门6处外,留有南北二水门。潼关东约3公里,有一禁沟,自唐至明、清,为了潼关的安全,沿禁沟两岸,夯筑方形土台12个,是防御性的军事堡垒。由于土台与潼关城基本连接,故称“十二连城”。

潼关的前世今生

潼关创建于何时,历史文献没有具体说明,据《三国志·武帝纪》记载,211年,曹操曾于潼关破马超,由此可知潼关在这之前已开始建置了。后经唐、宋、明、清乃至民国的修葺,保存基本完好。

潼关作为关中的东大门,经历过大小数十次战役,见证了华夏的历史变迁。东汉末年,曹操与马超战于潼关,马超据关抗曹师,后曹操凭其智谋巧妙地夺取了潼关。北周末年,杨坚在洛阳篡位立隋时,曾密遣杨尚希扼守潼关,以解其西顾之忧。唐中叶安禄山攻占洛阳,进逼潼关,使用反间计占据了潼关,震动京师,唐玄宗仓皇西逃。唐末黄巢起义军攻取潼关直捣长安。宋代“靖康之变”后,潼关为金所得,金朝后来为蒙古军队逼迫,迁都汴京,将兵力完全集中潼关附近。