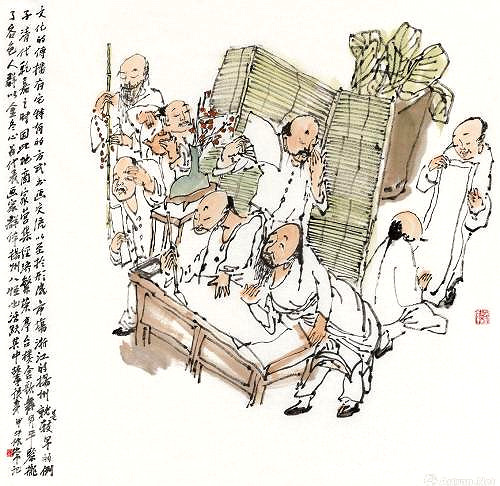

清朝时,扬州不仅是东南的经济中心,也是文化艺术的中心,当时扬州出现了一批对后世影响深远的画家,世称“扬州画派”或“扬州八怪”。那么,“扬州八怪”具体是哪几个书画家呢?他们为何会被冠以“怪”之名呢?

相信很多人对于“扬州八怪”的名号都是比较熟悉的,尤其是其中的郑板桥,其名号更是如雷贯耳了。

郑板桥

然而,除了郑板桥之外,“扬州八怪”的其他七人又分别是谁呢?想必很多人都答不上来。

扬州八怪是谁?

关于“扬州八怪”之说,由来已久。但是具体是指哪八个人,一直众说纷纭。有人说“八”只是一个约数,是对当时活跃于扬州地区的画风相近的一批书画家的总称。但是现在美术史上一般还是以清末李玉提出的“八怪”为准,这主要是因为他与“八怪”所处的时代相近而又记载最全。他在《瓯钵罗室书画过目考》中提出“八怪”为汪士慎、郑燮、高翔、金农、李鲜、黄慎、李方膺、罗聘。

其实,关于“八怪”的具体名单,学界多有争议,其中最能得到大家认可的是李玉棻在《瓯钵罗室书画过目考》中的提法。书中提到“扬州八怪”主要指的是郑燮(即郑板桥)、金农、黄慎、高翔、李方膺、李鱓、王士慎和罗聘这八人。但实际上,“扬州八怪”不过是一个典型群体的代称罢了,不等于只有这八人。这一点有点类似于“五胡十六国”的历史提法,不能说当时只有五个少数民族建立了十六个国家,而是以五个少数民族为主建立了几十个割据政权的乱世割据的一种统称和代称。

历史上的“扬州八怪”,公认的说法是指清朝康熙中期到乾隆末期,活跃于扬州地区的一批风格相近的书画家总称,在中国美术史上也常被称为“扬州画派”。

那么搞明白了八怪的名单,很多人应该更想问问:他们究竟“怪”在什么地方呢?明明都是著名画家,可为何会被称为一怪呢?

关于这个问题,学界和美术界其实长期以来也是众说纷纭,令人莫衷一是。最有群众基础的观点有两个:一种是认为是这八人本身都是怪人,特别是性格特点上与常人不同;另一种则认为是因为他们的绘画风格独辟蹊径、另成一派,与正统的画风相比显得尤为怪异。

扬州八怪“怪”在何处

就我个人来说,我比较认同的是第二种观点。

为什么这么说呢,因为从他们的生活方式来看,这些人平时与当地的官员名士交流、参加诗文酒会比较频繁,表现的与正常人并无太大差异。所以说,仅从他们生活行为来认定他们的“怪”是缺乏说服力的。既然如此,那所谓的“怪”就只有落到他们的作品风格了,总结起来,主要表现在以下两个方面:

首先,体现在绘画风格上,立意独辟蹊径、技法不落窠臼、笔锋潇洒自如。

以“八怪”(金农、汪士慎、黄慎、李鱓、郑燮、李方膺、高翔、罗聘)为首的扬州画派,不愿走前人开创、日益固守成规的道路,而是要在传统的风格中尝试出另一种道路。无论是在立意上还是在技法和笔锋上,他们不追随时俗,风格独创,要创造的是“独一味”的绘画新天地。后人形容他们的书画为“掀天揭地之文,震惊雷雨之字,呵神骂鬼之谈,无古无今之画”。他们反对泥古不化,喜欢到大自然和民间生活中去吸收创作素材,高度强调作品的独特个性。因此,他们的作品在当时是非常让人耳目一新的,必然是有违人们的欣赏习惯,让人觉得新奇的同时,也就显得有些“怪”了。

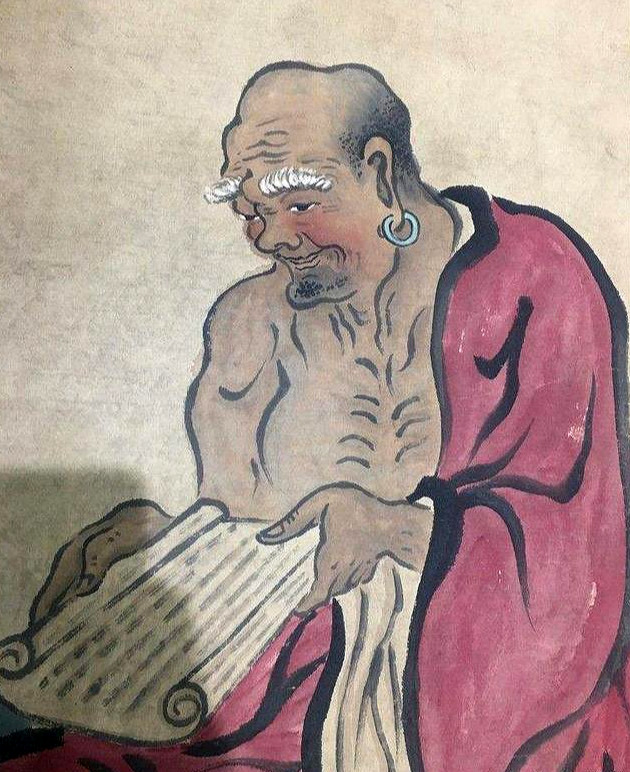

“扬州八怪”的作品,无论是取材立意,还是构图用笔,都有鲜明的个性。八怪之首的郑燮取材多为兰、竹配上怪石。用行草的笔法,多而不乱,少却不疏,秀劲萧爽,充满生机。题款上用独有的“六分半书”和富有深意的诗词,将三者结合成完美的艺术整体,体现了其“趣在法外”、“师其意不在迹象间”的艺术追求。金农用金石碑刻之笔画墨梅,追求一种生拙、奇古之气。如《寄人篱下图》画短篱之下两株寒梅,自开自落,孤芳自赏。

罗聘画鬼

其次,体现在性情品格上,特立高标的品行。

他们八人都有一个共同的特点,就是对官场的卑污奸恶、趋炎附势、阿谀奉承等风气极为厌恶。除了李方膺、郑板桥当过小知县外,其余六人只是不愿涉足官场,而是一生以“鲁仲连”和“介子推”等古之高士作为楷模。即便是郑板桥,他在山东当县令之时,所表现出来的做法也与普通的县官不同。赴任山东之时,一到县衙,他便命人在官衙墙壁上凿开百十个孔,直通大街,自说是“出前官恶俗气”,也是对自己为官要清廉的品行告白。

八怪等人平生最喜欢画的就是梅、石、竹、兰,目的就在于借梅之高傲、石之坚冷、竹之清高和兰之幽香来表达他们的高洁志趣。

郑板桥之竹画

邓拓在咏清代著名画家郑板桥时曾写道“歌吹扬州惹怪名,兰香竹影伴书声”,可以算作对扬州八怪的“怪”之特点的总结吧。

明末清初中国画坛被保守泥古之风笼罩,画风纤弱病态,缺乏生气。在这种历史背景下,“扬州八怪”以“掀天揭地之文,震惊雷雨之字,呵神骂鬼之谈,无古无今之画”的创新精神出现。

他们继承了石涛、徐渭、朱耷等人的创作方法,不死守临摹古法。倡导“师造化”、“用我法”,反对“泥古不化”,强调作品要有强烈的个性。他们作画不拘常规,肆意涂写,并以一个“乱”字来表露他们的叛逆精神。金农曾言:“用焦墨竿大叶,叶叶皆乱。”正是由于“扬州八怪”从大自然中去发掘灵感,从生活中去寻找题材,下笔自成一家,不愿与人相同,在当时是使人耳目一新的,因而别称之为“怪”。正如郑燮自己所说:“下笔别自成一家,书画不愿常人夸。颓唐偃仰各有态,常人笑我板桥怪。”

“扬州八怪”以“怪”名世,是因为他们打破了当时画坛的僵化风气,给中国绘画带来了新的生机。他们绘画作品数量之多,流传之广,无可计量,影响了一大批书画家,如后来的赵之谦、吴昌硕、齐白石等。