科特迪瓦

英文名:The Republic of Côte d'Ivoire

地区:非洲

首都:亚穆苏克罗

面积:322463平方千米

人口:1840万

货币:非洲法郎

语言:法语、迪乌拉语

科特迪瓦国歌:《阿比让之歌》

科特迪瓦国旗

科特迪瓦国旗采用于1959年,并于1960年8月7日独立时启用。国旗呈长方形,长与宽之比为3:2。旗面由三个平行相等的竖长方形构成,从左至右依次为橙、白、绿三色。橙色代表北部的热带大草原,也象征国家的繁荣富强与人民的爱国精神;白色象征南、北方的和平团结的希望;绿色代表南部地区的原始森林中丰富的自然资源。

橙色代表热带大草原;白色象征南北方的团结;绿色代表南部地区的原始森林。橙、白、绿三色还分别解释为:民族爱国精神、和平与纯洁、对未来的希望。

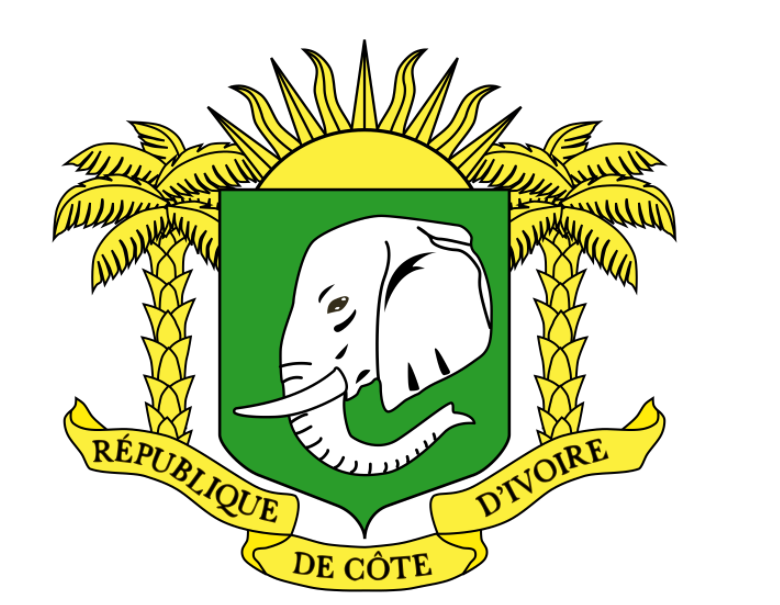

科特迪瓦国徽

科特迪瓦国徽制定于1960年,中心图案是绿色后面上的一具白色象头,科特迪瓦原国名“象牙海岸”就来源于此。盾面上的葱翠绿意象征茂密的热带雨林和无边的大草原。盾徽下端的饰带上书写着法文国名“科特迪瓦共和国”。

科特迪瓦国徽制定于1960年,中心图案是绿色后面上的一具白色象头,科特迪瓦原国名“象牙海岸”就来源于此。大象曾是领导人民争取独立的象牙海岸民主党的党徽标志。盾面上的葱翠绿意象征茂密的热带雨林和无边的大草原。盾徽两侧绘有当地的主要经济作物油棕树,上端旭日东升,预示着科特迪瓦的复兴和发展,并将拥有一个阳光般灿烂辉煌的明天。盾徽下端的饰带上书写着法文国名“科特迪瓦共和国”。

科特迪瓦国名释义

科特迪瓦共和国(英语:The Republic of Côte d'Ivoire, 法语:La République de Côte d'Ivoire)简称科特迪瓦(Côte d'Ivoire),是西非国家,与加纳、利比里亚、几内亚、马里和布基纳法索相邻。海岸线长约500公里。属热带气候。

科特迪瓦风土人情

1.服饰

在科特迪瓦城市和沿海地区,在一些重要的场合人们一般西装革履,领带结得规规矩矩。在平时,大部分科特迪瓦人主要穿传统的民族服装。男人穿“布布”肥袍。这种袍子制作很简单,一般以两幅天蓝或雪白的棉布横拼而成,无袖,圆领口开到胸,长及脚面,两侧开口从肩到膝。身着“布布”袍时,须戴一顶紫毡或白色针织小帽,或用白布缠头。现在,着装用什么颜色的“布布”,戴小帽还是缠头,均视个人喜好而定。

女人的传统服装,颜色虽然多变,但式样基本一致。无论老幼,一律用一块花布齐两腋或在腰间一围,垂及脚踝,在平时,还经常可以看到妇女用“帕涅”上的图案来表达自己的感情。例如有一种“帕涅”上的图案是“四只人的脚”,寓意“你我寸步不离”;还有一种印着游鱼图案的“帕涅”,被称为“炭烤鱼”,意为周末晚丈夫带她下饭馆。这些都是显示夫妻恩爱的图案。另一种“帕涅”上画有一只眼睛,叫“找情敌的眼睛”,意在炫耀自己的美丽,引起情敌的嫉妒。有的图案表明“你为什么恨我”;有的写有“亲爱的,别转过身去”,这是女人对男人的无声抗议。

2. 饮食

科特迪瓦人的饮食,因居住的地区不同和宗教信仰的不同而不完全一样。在科特迪瓦北部,在马林凯人、迪乌拉人和洛比人聚居区,居民的主要食粮是高粱、小米等。用木臼将高粱、小米等捣碎,加上一些蔬菜、花生米、青豆和辣椒等,一起煮成粥状,煮好后即可手抓而食。这种食品俗称“库斯库斯”。在东部、中部地区,阿肯族系和南曼迪族系居民,主要以大薯、木薯、山芋、普兰丹蕉等为食粮,个别地方有少量大米;越向西部,粮食越罕见,甚至根本见不到粮食,但这里树果、蔬菜比较丰富,人们常用水果当食粮。中部和西部山区舌蝇猖撅,牧业衰落,牛羊肉极少。从马里进口的干鱼、熏鱼则是当地百姓少见的肉食品。科特迪瓦人自古以来有食用刺激品的嗜好,例如爱吃柯拉果。认为柯拉果是万能的,尤其是可以刺激性机能。

3. 居住

科特迪瓦独立以来,随着民族经济的发展,科特迪瓦人的居住条件随之有了很大的变化和善。在城镇,特别像在阿比让、亚穆苏克罗等大城市,随处可见林立的楼大厦,别致的平房建筑,宽阔的马路街道,拥挤的交通车辆,呈现出一派现代化的气息。居民与欧洲人一样,住房相当现代化,室内的设施应有尽有。在农村,村民的住房条件也有了很大变化和改善。但是,在科特迪瓦的广大农村,各部族居民至今仍在很大程度上保留着沿袭了几个世纪单调划一、泥土做墙、结草织叶为顶的传统的茅屋棚户。只是地区的不同,茅屋的外形、房门院落的饰物稍有差异。北方多见圆锥形的“蘑菇屋”,中部林区以形似长砖的棚户为主,与马里接壤的边境地区,长砖形的棚户和“蘑菇屋”相杂其间,与布基纳法索相邻的东北部洛比族人居住区,却是阶梯形的宅院。

4.礼仪

科特迪瓦人见面时,总是主动热情地打招呼,一般情况下握手相互致意,相互热情地说一些表示友好和祝福的话语。彼此熟悉的朋友见面,一边相互用右手热情握手问候,一边用左手搂住对方的腰,直到谈话结束时方松手道别。科特迪瓦社会历来有尊老敬长的习俗,把是否尊老敬长作为衡量一个人是否有修养、讲礼貌的基本道德标准。冒犯长者是一件大逆不道的事情,在家会受到长者们的责骂或者棍打,在公共场合会受到众人的斥责和咒骂,绝不会有任何人出来为被斥责者辩解或者袒护。

在一个家庭中,最年长者是当然的一家之长,在家中任何事情均要由这位一家之长拍板决断,拥有至高无上的无形权力,无论在任何场合,任何时间,晚辈遇见长辈,即使素不相识,也要主动用敬语表示问候,用鞠躬表示致意。相当多的科特迪瓦人遇见年长来客人时,显得彬彬有礼,问候时多称“爸爸”或者“妈妈”,充分体现了科特迪瓦人尊老敬长的民族礼仪。

科特迪瓦是一个非常讲究称谓的国家,认为得体的称谓可以给人首先留下一个文明礼貌的印象。在科特迪瓦,对男士一般称“先生”,对已婚或者戴着结婚戒指的女士称“夫人”,对未婚女子统称“小姐”,对那些婚姻状况不明的女人称“女士”。上述些称谓也可以同姓名、职务、职称、军衔连起来称呼。例如,“贝迪先生”、“贝迪夫人”、“局长先生”、“上校先生”、“护姐”。对部长以上的政府高级官员,一般称“阁下”,也可以同职务或者先生联称,如“总理阁下”、“总理先生阁下”。对医生、律师、教授、法官等人士的称谓,可以同其姓氏、学位、先生联称,也可以同其学位、姓氏联称,如“贝迪教授先生”、“贝迪教授”。对宗教界人士,可以称对方的职务,也可以同姓氏、职务或者先生联称,如“神父”、“贝迪神父”、“神先生”、“阿匐”、“贝迪阿匐”、“阿匐先生”。

在科特迪瓦,同朋友约会,必须事先联系,确定时间地点,并准时赴约。应邀到朋友家中做客,主人都会在家中或者门外恭候。进入主人家时,如见客厅里铺有地毡,最好一进门就脱去鞋子。如果是赴宴,一般都带些礼品。科特迪瓦人常用咖啡、茶水、果汁等饮料招待客人。宴会上,穆斯林家庭一般用矿泉水等饮料招待客人,而非穆斯林家庭则多用啤酒、威士忌等酒类招待客人。科特迪瓦人一般不劝酒,但敬酒的方法比较特殊。主人开启瓶盖后,往酒杯里斟入八分满的酒,先将酒杯奉送给客人,然后将酒瓶放在客人的旁边,说声“请”。随后,主人回到自己的位置上,启开另一瓶酒,也往酒杯里斟八分满的酒,坐下来,说声“请!干杯”。宾主边饮酒边进行友好的交谈。在饮酒过程中,没有你给我倒、我给你斟的场面,而是把一瓶酒全交给客人,由客人自己自饮自斟,客人喝多喝少全由自己定。如果喝的是加冰块或者加凉水的酒,客人不必自己动手做。若客人自己动手,是一种失礼的举动。

在科特迪瓦,人们交谈时,一般都注意聆听对方的言谈,不意打断对方正在谈论的话题,不贸然评论对方的谈话内容,如有不明白的地方要有礼貌地提出来,这样才能取得对方的信任,赢得对方的好感。在科特迪瓦,人们在交谈中经常用比较幽默风的语言。但是对于初次见面的官员或者长辈,一般慎用幽默风趣的语言,不然会让对方感到唐突,或者认为你在耍小聪明或者故意制造笑料,认为你不实在。另外,科特迪瓦人交谈中一般不谈论对方的工资、对方的年龄、对方的夫人情况以及男女之间的特殊关系。

5. 婚俗

科特迪瓦是一个多民族的国家,每个民族都有自己特有的婚俗,所以科特迪瓦的婚俗像五光十色的万花筒,丰富多彩。现举一、两个例子做一介绍。居住在科特迪瓦东南沿海的埃布里埃族人实行一夫多妻制,习惯认为多妻是富有的标志。如果一个男人仅有一个妻子,这表明其家境不够宽裕。埃布里埃族人之所以盛行一夫多妻,除为炫耀富有外,还有种田和家务劳动的需要。埃布里埃族妇女不仅能够吃苦耐劳,而且还乐于从事繁重劳动。她们自己这样做,认为可以腾出丈夫的时间,让他们去参与和处理村里,乃至部落里的政事。按习俗,与丈夫生活时间最长者,则最受丈夫的宠爱,其地位和权力也居群妻之首,成为“第一夫人”。如果丈夫再娶,须征得她的同意。埃布里埃族子女的婚配,一般由父亲或者叔父做主。如果有几个女儿,父亲有权把长女许配给自己的好朋友。姑娘的父亲或者叔父一旦同意这门婚事,小伙子便可送订婚礼。

订婚礼一般分两次送。第一次是姑娘的生日,由小伙子亲自把一对脚环和一些薯块送到姑娘的父亲手里;第二次是在选定婚期的当天,小伙子要向姑娘家送嫁妆。嫁妆一般是5非洲法郎和几块做“帕涅”裙布料。送完婚礼后,小伙子和姑娘便成为合法夫妻。这时,姑娘若不同意结婚,小伙子有权向姑娘的父亲要回彩礼。退礼时,一般只退嫁妆,不退金钱。埃布里埃族人禁止近亲通婚,禁止未成年人结婚和强迫结婚。一般情况下,不同地区和不同部族的男女均可通婚,但若一方为穆斯林或者来自沿袭父系氏族制的部族,则禁止联姻。在实际生活中,埃布里埃族人的婚俗没有固定的模式。送足彩礼,特别是送足嫁妆后,小伙子就可以把姑娘领走择日举行婚礼。按现行习俗,新人的双亲和家庭成员均须出席婚礼仪式婚礼伊始,新郎要当众宣布他要某某为妻,并声明他已经出足嫁妆。然后,新郎设酒席宴请出席婚礼的所有宾客。在宴席上,姜酒是必不可少的吉祥饮料。

婚后,若夫妻中的一方发生不忠于对方的行为,原则上将导致夫妻离婚。然而,在现实生活中并不完全如此。多数情况是,如丈夫有外遇,只要向受骗的妻子交付一笔认错赔偿费即可了事,但如果是妻子对丈夫不忠,大多以离婚告终。就是丈夫坚持不离,也要召集全村同龄人通报受骗事实。同龄人批评并要求不忠于丈夫的妻子改正不轨行为。如果不正当的两性关系出事地点不在自己家里同龄人就要求有不轨行为的女人买姜酒请客谢罪;如果事出在自己家中,不忠妻子除买姜酒外,还要买一只羊和几只鸡,在房门前当众宰杀,以雪耻辱。可是那个勾引女人的男人却逍遥法外,没有人去追究他的责任,更没有人要他赔偿因此而造成的损失。

习惯上,不管什么原因,埃布里埃族人一般不允许休妻,只有下列情况之一者才允许离婚:一是夫妻之间,一方有不忠于另一方的不轨行为,赔罪和赔偿不足以修复因此而破裂的感情;二是夫妻双方均表示同意不再维持夫妻关系,丈夫同意不向女方索还陪嫁;三是丈夫虐待妻子,习惯上主要指丈夫毒害妻子。在通常情况下,夫妻双方谁也不肯首先提出离婚要求。因为,如果女方先提出离婚要求,她必须在再婚前偿还前夫的陪嫁;如果男方先提出离婚要求,女方就不再退还陪嫁。离婚后,子女全部留给父亲,但母亲有权定期去看望孩子。在婚姻上,居住在科特迪瓦西部地区的丹族人与其他部族禁止同异族联姻的习俗相反,规定本族男子必须选择供奉不同图腾部族的女子为配偶方可完婚。

婚后,发现妻子有不轨行为,常常罚以物资赔偿了事,个别也有导致离婚的。事出后,是罚是离,全由丈夫决定。如果丈夫正在寻机抛弃不称心的妻子,而妻子的不轨行为在这时又被丈夫发现,不轨妻子被送回娘家,娘家还必须退还陪嫁。不轨妻子的相好也得受罚,向受骗的丈夫交付相当于该丈夫供养妻子全部费用。倘若受骗丈夫不追究不忠妻子的责任,仍要留下她时,其娘家无须退还陪嫁,但勾引其妻子的坏男人要向其夫妇送些衣物,向调解纠纷的长者送些酒和鸡,以示谢罪 。