袁隆平名人档案

袁隆平,杂交水稻专家。生于北京,西南农学院毕业。20世纪60年代初开始致力于杂交水稻的研究,70年代起先后主持育成了南优2号等杂交水稻品种。1975年与人合作研究出一整套生产杂交种子的技术,使杂交水稻得以大面积推广,比常规良种增产约20%,被国际同行誉为“杂交水稻之父”。著有《杂交水稻简明教程》等专著和论文20余篇。

名家名言

1.中国完全能解决自己的吃饭问题,中国还能帮助世界人民解决吃饭问题。

2.我不在家就在试验田,既不在家又不在试验田,那我一定在去试验田的路上。

名人故事:让饥饿远离中国的袁隆平

20世纪60年代的大饥荒,对于那个时代的人来说刻骨铭心,很多人因为饥饿得了浮肿病,最后失去了生命。袁隆平和他的学生们一样也是每天饥肠辘辘的,时刻都有倒下去就起不来的危险。

每天身边都有熟悉的人离去,有上了年纪的,还有青壮年,死因只有一个—饿。沉痛的现实让袁隆平感到悲哀。

然而,就在他带着40名农校的学生去硖州公社秀建大队参加生产劳动的时候,发生了一件事,让他有了方向。那天,房东老向冒着倾盆大雨挑了些稻谷回来了。袁隆平问:“这么大的雨,你去哪儿弄来的稻谷?”老向说这是他跑了很远从另一个村子换来的稻种。

袁隆平感到有些奇怪,问:“为什么要特意去换稻种呢?”

“那里的稻子都种在高坡朝阳的田地里,谷粒儿颗颗饱满,年年产量都高。常言道‘施肥不如勤换种’,这话真是有道理!去年我们生产队用的就是从那里换来的稻种,田里的产量一下子提高了不少,你看今年我家就没有吃国家的返销粮了。”面对全国性的饥荒,朴实勤劳的老乡们不是坐着等国家来救济,而是主动想办法自救,想办法来提高稻田产量,袁隆平很受感动,也很受启发。看来改良稻种、提高产量是一条出路,这对于全国人民战胜饥饿可能具有非常重要的意义。袁隆平想:自己该努力了,一定要尽快培育出高产量的好种子,这才是对国家最大的贡献。

从此,他把实验的种苗看成了自己的“命根子”,试验田就成了他常年的家。

可是在1968年的5月18日,竟然有人把试验田里的秧苗全都连根拔起,整个试验田一片狼藉,袁隆平看到后感到一阵眩晕。“这是谁干的?”愤怒的他心疼得喘不过气来,手脚发抖地抚摸着那些无辜的秧苗。忽然,他的眼前一亮,在被扔弃的秧苗下,竟然还有一棵不起眼的小嫩苗。他惊喜地、小心翼翼地开始整理田地,最后总共发现了五棵幸存的秧苗。这五棵秧苗成了他的宝贝,成了他的全部希望。

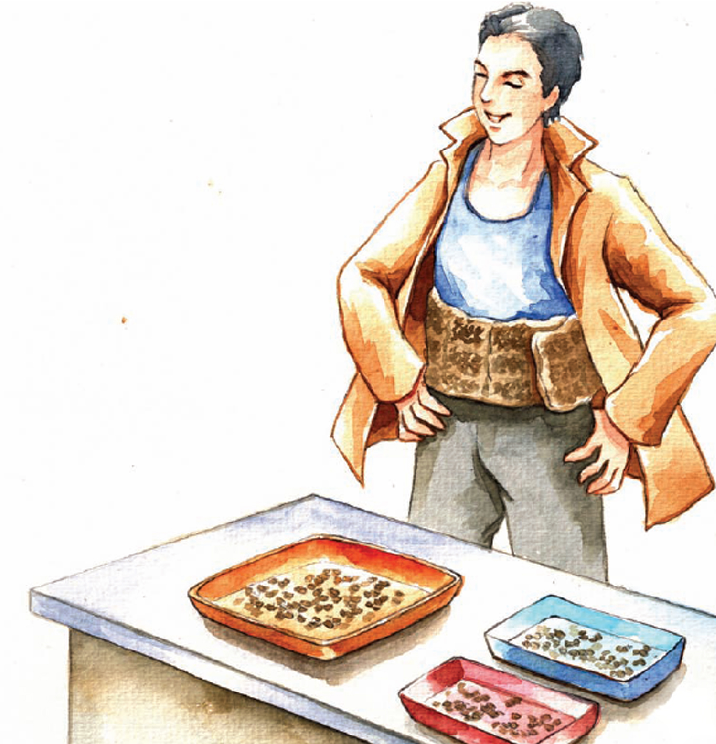

他年复一年地挑选、配种,一批批优质的种子从这里被送了出去。然而我们国家的土地面积太大了,稻种对不同的气候和土壤的反应也不同。所以他不断地努力开拓新品种,使得新品种的适应面更广,产量也更稳定。有一年春天突然发生倒春寒,袁隆平的试验场地没有控制温度的设备,好不容易得到的种子很可能会被冻伤。为了保住他的这些“命根子”,袁隆平果断地把种子包好,蒙上塑料薄膜,缠到了自己的腰上开始给种子保温。

学生们都笑了,说老师的样子实在是太可爱了,自己也要做一回孕育种子的大地了。就这样,经过多年忘我的努力,越来越多的优质种子被袁隆平和他的科研小组培育了出来,为我国和世界的农业发展做出了巨大的贡献。因此,袁隆平被世界誉为“杂交水稻之父”。