礼炮系列空间站

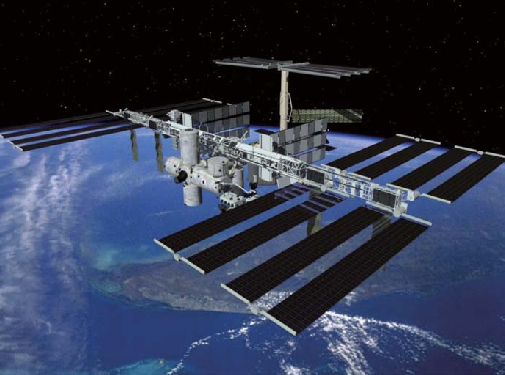

苏联一共发射了七个“礼炮号”空间站。1971年4月19日,苏联发射了世界上第一个空间站——“礼炮一号”,太空飞行进入了一个新的阶段。

“礼炮号”空间站的发展历程

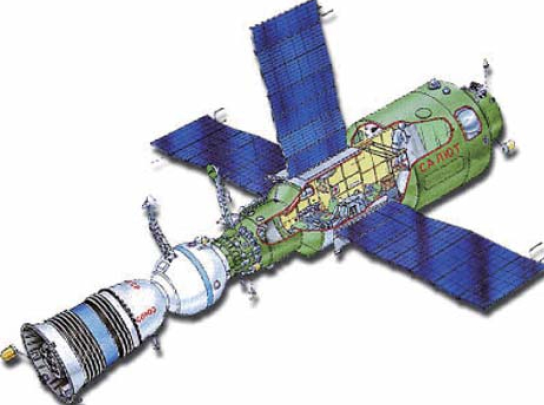

自1971年4月19日至1982年4月11日,苏联一共发射了七座“礼炮号”空间站。其中一至五号为第一代,与 “联盟号”宇宙飞船对接,组成“礼炮-联盟”航天复合体,前五座只有一个对接口,即只能与一艘飞船对接飞行。因站上携带的食品、氧气、燃料等储备有限,在太空寿命都不很长,“礼炮一号”空间站如图所示。

经过改进的“礼炮六号”和“礼炮七号”空间站为第二代,增加了一个对接口,除接待“联盟号”载人飞船外,还可与“进步号”货运飞船对接,用以补给宇航员生活所需的各种用品。上述三者组成航天复合体,是从事宇宙物理、地球大气现象、医学、生物学、地球资源调查等各种科学研究和工艺试验的航天实验室。1977年9月29日发射上天的“礼炮六号”空间站,在太空飞行近五年,共接待18艘“联盟号”和“联盟T号”载人飞船。有16批共计33名宇航员到站上工作,累计载人飞行176天。1980年,宇航员波波夫和柳明创造了在空间站飞行185天的纪录。1982年4月19日“礼炮七号”空间站进入轨道飞行,接待了“联盟T号”飞船的11批28名宇航员,其中包括第一位进行太空行走的女宇航员萨维茨卡娅。特别是1984年,基齐姆·索洛维约夫和阿季科夫等三名宇航员在空间站创造了237天的飞行纪录。“礼炮七号”空间站载入飞行累计达800多天,直到1986年8月才停止载人飞行。

“ 礼炮一号”空间站

空间站与地球资源遥感有关的主要活动如下。

①“礼炮四~五号”,轨道高度245km,倾角51.6°。载有KATE-140航天摄影机,其焦距为144mm,像幅18cm×18cm,覆盖地面450km×450km,地面分辨率30m,使用黑白全色、彩色和两层彩色红外胶片,获得东起千岛群岛、远东,西至中亚,面积达2200万平方公里的地面照片,用于编制1:10万比例尺的专题地图和进行自然资源与环境研究。

②“礼炮六~七号”,轨道高度260km,倾角65°。载有MKF-6型多光谱摄影机,焦距125mm,像幅55mm×81mm,覆盖地面114.4km×168.5km,采用的六个波段分别为0.45~0.52μm、0.52~0.60μm、0.57~0.65μm、0.63~0.72μm、0.69~0.77μm、0.75~0.94μm。地面分辨率在可见光波段为16~22m,在近红外波段为40~48m。仅“礼炮六号”在1977年9月至1981年1月,就获得5万多幅航天遥感相片,覆盖了4860万平方公里。1978年,“礼炮六号”开始用KATE-140航天摄影机对地面进行交向摄影,获取立体影像,用于立体测图,如图5.2所示。更新一代的航天站“和平号”于1986年2月20日上天,有六个对接口,开辟了载人航天从考察试验向广泛进行生产活动过渡的新阶段。

“礼炮七号”空间站对地球摄影

“礼炮号”空间站的结构组成

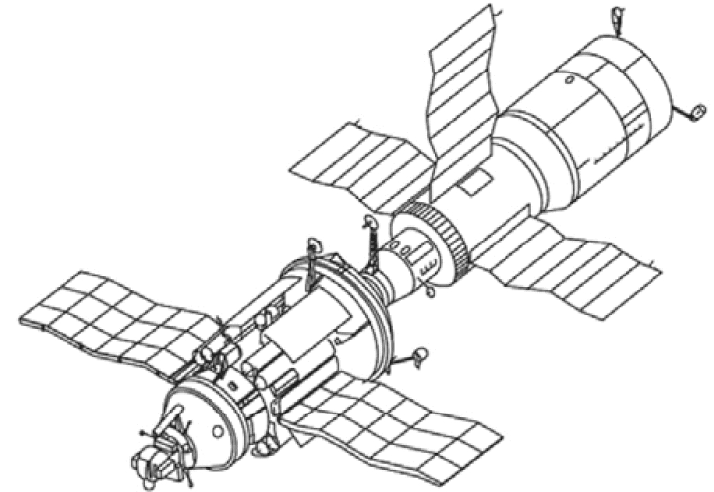

(1)第一代“礼炮号”空间站

第一代“礼炮号”空间站由三大部分组成:过渡舱、工作舱和设备舱。

第一代“礼炮号”空间站工作舱结构图

过渡舱:一般长3m,直径2m。在舱体上装有一些重要的仪器和设备,其中有用于天文物理学研究的猎户星座望远镜、人工与空间站对接时所使用的交会雷达定位光学瞄准仪、外部电视摄像机、温度调节系统的设备、陨石撞击探测器仪表板、氢燃料泵和液体流星控制器等。舱外壁装有对接停靠用的无线电设备的天线、姿态传感器和指示灯等。

工作舱:由两个直径不同的圆柱体组成,中间由一个1.2m长的截锥体作为过渡通道将其连接起来。小直径为2.9m,其舱体为第一工作舱;大直径为4.15m,长为4.1m,其舱体称为第二工作舱,总长为9m左右。工作舱结构如图所示。第一工作舱内能操纵空间站的主工作台及控制站上系统工作的仪器。生命保障系统的控制板及空气再生装置也在此舱内,舱的左右侧设有仪器设备架。在舱外下部安装有传感器阵列,其中包括垂直/水平传感器、恒星传感器、光学瞄准仪和姿态传感器等,还有三个太阳能电池板(礼炮一号只有两个)。第二工作舱内设有科学仪器舱,其内装有X射线望远镜,空间站一共安装七块仪表面板,其中有四块在此舱内。还装有导航/机动控制陀螺系统。这里设有食品冷藏柜、供水系统的水箱、两个向舱外排除各种废物用的气闸室及在壁橱内的保健-卫生包。上部设有睡眠袋。工作台后侧是“太空体育场”,装有自行车侧功器和跑步器。

第一工作舱侧壁外表面用作空间站温度调节系统外回路的辐射散热器(面积为31m2),在此回路中循环着热载体(工作温度范围为-70~100℃的硅有机化合物)。第二工作舱侧壁外面是防热层,防热层为真空隔热层,再往里面才是工作舱结构的承力密封壳。这种结构能很好地防护微流星粒子对密闭工作舱的作用。

设备舱:直径为2.2m,长度为3.7m。这是非密封舱段,其内装有轨道修正发动机装置及姿态控制发动机组、离子传感器。舱体外部安装有交会雷达天线和一架电视摄像机。

(2)第二代“礼炮号”空间站

第二代“礼炮号”空间站在第一代基础上进行了改进,它也有过渡舱、工作舱和设备舱三大部分,空间站结构如图所示。

过渡舱:直径2m,长度略有加长,为3.4m。包括一个标准的对接装置和一个内部隔板,隔板上具有一个通过“联盟号”飞船至舱外活动(EVA)的通路。舱外活动的航天员可以利用“礼炮号”侧面上专门设计的舱口进入空间。

第二代“礼炮号”空间站结构图

工作舱:此处是航天员工作与生活的地方。由两个长度分别为3.5m和4.5m,直径分别为2.9m和4.15m的圆柱体组成,分别称为第一、第二工作舱。其间由一个1.2m长的截锥体相连接。总长度为9.5m。第二工作舱安装有主要的科学仪器和实验设备。其中有空间站最大的科学仪器BST-1M亚毫米望远镜和MKF-6M多光谱相机。

设备舱:在第一代“礼炮号”空间站上,这个舱的长为3.7m,直径为2.2m,并在尾部端面装有一台轨道修正发动机装置,在舱体周围还装有姿态控制的推力器。而第二代“礼炮号”空间站对这一部分重新做了设计,因为第二代“礼炮号”空间站是为了安装第二个对接装置,该舱的直径扩大到4.5m,长度却缩短了2.2m。

(3)技术改进

第一代“礼炮号”空间站的工作寿命是由姿态控制推力器所携带的推进剂量而决定的。为了延长“礼炮号”空间站的工作寿命,前苏联对第二代“礼炮号”空间站的发动机系统和推进剂供应系统做了重大改进。不论是主发动机(两个推力室在对接装置两侧),还是姿态控制推力器(分四组呈“+”形排列在设备舱尾端四周),使用相同的燃烧剂和氧化剂,并由相同的推进剂箱供应。

在发射阶段,第二代“礼炮号”空间站安装的主要设备都采取了装有覆盖保护罩的措施。保护罩将过渡舱和第二工作舱全部覆盖,即从直径4.15m的工作舱一直到过渡舱前的对接装置末端。而“礼炮一号”空间站的保护罩只覆盖过渡舱。

第二代“礼炮号”空间站的一些系统比第一代也有了改进。第二代“礼炮号”空间站的温度调节和姿态控制系统安装在空间站的末端。使用了带有陀螺仪的卡斯卡德系统,可以准确地确定出相对于地球的方位。同时,通过能够测量“离子风”流动的离子传感器,可确定出空间站的飞行方向。第二代“礼炮号”空间站上的“德尔它”导航系统采用了“礼炮号”2M计算机,可以连续地读出无线电高度计、径向速度计和太阳传感器中的参数,从而预报出24小时的空间站位置,并能自动确定飞行轨道参数,控制通信时间。收集到的数据可以在“礼炮号”2M计算机内长期储存,也可以在荧光屏上显示或用电传机打印出来。这套导航系统的精度:地面坐标误差2~3km,高度误差为几百米。

第二代“礼炮号”空间站增加了一个对接装置,保障“进步号”货运飞船能够及时地补给,具备了定期向动力装置的推进剂箱补给推进剂的能力。此外,空间站内壁隔声层的厚度增加了百分之五,以降低空间站内的环境噪声。

“礼炮号”空间站的运行过程

“礼炮一号”由三个直径不同的柱形舱段组成,总长约14.5m,总重约18.3t。主要基本分系统包括主控制系统,它既可自动进行,亦可由宇航员手控或地面遥控进行;方位和运动控制系统,用于对接操纵;发动机姿态与机动控制系统,用于轨道机动和交会操纵;无线电指令与电视控制系统;远距离通信系统;无线电遥测系统,用于探测进步号目标飞船;电源系统;生命保障系统以及生物医学装置。这些基本系统与后继的“礼炮号”大致相同。“礼炮一号”于1971年4月19日发射,运行期间只接待了一批宇航员。

“礼炮一号”空间站运行接待宇航员

“礼炮二号”属于军用型,1973年4月3日发射升空,但入轨后不久就发生了爆炸。

“礼炮三号”于1973年5月11日发射。不知是运载火箭问题还是其他原因,它的初始轨道很低,只运行了11天便于5月22日坠入大气层烧毁。

“礼炮四号”空间站

民用型“礼炮四号”空间站于1974年12月26日发射。1975年1月10日,“联盟17号”飞船发射。在同“礼炮四号”对接后,宇航员开始进站工作,5月24日,“联盟18B”运载两名宇航员进入轨道。他们在“礼炮四号”上工作了62天。这两组宇航员在“礼炮四号”上工作生活共计90多天,进行了大量研究和实验活动,取得了很大成果。“礼炮四号”于1976年2月16日坠入大气层。

“礼炮五号”空间站

军用型“礼炮五号”空间站于1976年6月22日发射入轨。期间它只接纳了两批宇航员。1977年2月26日,“礼炮五号”的回收舱分离并安全回收。它在轨道上进行了多次调整,最后于1977年8月28日再次进入大气层。

“礼炮六号”空间站

苏联第二代空间站包括“礼炮六号”和“礼炮七号”。这两座空间站要解决的问题除进一步提高安全性和可靠性外,另两项重大的变化是延长寿命和扩展应用领域。如果轨道高度保持在250km,每年消耗推进剂为4.75t;如果轨道提高到350km,则推进剂消耗只有600kg。“礼炮六号”和“礼炮七号”正是采用这种较高的轨道。另外,为更大限度地延长轨道运行寿命,第二代空间站有两个对接窗口,一个与“联盟号”载人飞船对接,另一个与不载人货运飞船对接,用于轨道加油和往返运送试验设备、试验物品。

“礼炮七号”空间站

“礼炮六号”(见图5.8)于1977年9月29日由“质子号”运载火箭送入轨道。“礼炮六号”在轨运行共达58个月。在宇航员进站工作期间,完成了大量科学观测、地球资源观测、人体生物医学研究和技术实验。更具有应用意义的工作则是进行了大量半导体、晶体生长实验,用结晶炉及合金炉进行了金属冶炼实验。宇航员还首次在空间站中熔化了玻璃,这使苏联科学家十分兴奋。这项工作对于制造高性能的光导纤维有重大指导意义。

1982年4月19日,“礼炮七号”空间站(见图5.9)发射入轨道。5月13日,“联盟T-5号”飞船载宇航员别列祖瓦和列别多夫进入轨道并于14日与“礼炮七号”对接成功,开始了新空间站的运行和使用。它在运行期间,取得了许多重大成绩。宇航员基茨姆、索洛维耶夫和阿特科夫创造了在轨时间的新纪录237天。宇航员进行了六次舱外活动,累计时间近23小时。另外重要的活动还有:“联盟六号”的宇航员通过气闸舱释放了两颗重28kg的业余无线电爱好者卫星,“联盟十三号”的宇航员在舱外对“礼炮七号”的对接口进行了修理,空间站内宇航员最多时有六人。其他活动包括继续进行“礼炮六号”的任务。宇航员共进行了涉及各个方面的120多项实验,拍摄了1万张地球和天空照片,极大地丰富了空间科学宝库,取得了非凡的成就。