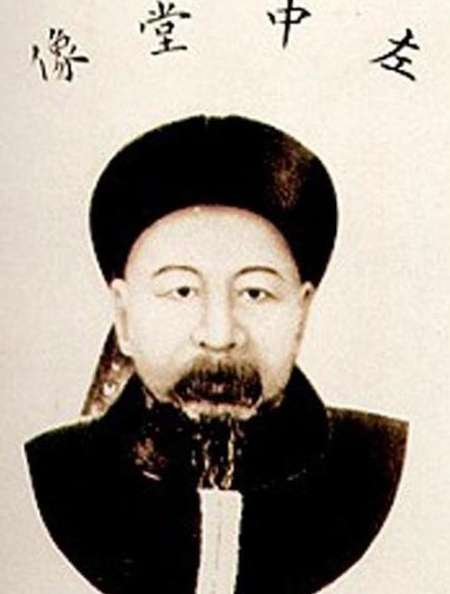

左宗棠简介:洋务派代表人物之一、晚清四大中兴名臣之一、收复新疆、平定太平天国运动、代表作《左文襄公全集》

左宗棠(1812年11月10日—1885年9月5日),汉族,字季高, 一字朴存,号湘上农人。湖南湘阴人。晚清政治家、军事家、民族英雄 ,洋务派代表人物之一,与曾国藩等人并称“晚清中兴四大名臣”。

左宗棠曾就读于长沙城南书院,二十岁乡试中举,虽此后在会试中屡试不第,但留意农事,遍读群书,钻研舆地、兵法。后由幕友而起,参与平定太平天国运动、兴办洋务运动、镇压捻军,又主持平定陕甘同治回乱、收复新疆并推动新疆置省,其间他历任闽浙总督、陕甘总督、两江总督,官至东阁大学士、军机大臣,封二等恪靖侯。中法战争时,自请赴福建督师,1885年(光绪十一年)在福州病逝,享年七十四岁。 清廷追赠太傅,谥号“文襄”,并入祀昭忠祠、贤良祠。

左宗棠著有《楚军营制》、《朴存阁农书》等,其奏稿、文牍等在晚清辑为《左文襄公全集》,建国后又辑有《左宗棠全集》。

新疆地处中国西北边陲,与中亚和印度接壤,自古以来就是中国领土,秦汉以后称为“西域”。1755年,清政府平定准噶尔部族叛乱后,把“西域”改称为“新疆”。那时新疆的西部疆界远在巴尔喀什湖,与中亚浩罕汗国相接。鸦片战争后,沙俄趁中国沦为半殖民地、国力衰弱之机,以阴谋手段割占了新疆西部的大片领土,甚至企图占领整个新疆地区。1867年底,中亚浩罕国伯克(类似于拥有一方势力的诸侯)阿古柏乘机占据新疆。俄国想利用阿古柏实现其侵略扩张的阴谋,于是出兵侵占伊犁,使新疆危机雪上加霜。

面临新疆危机,清廷却因东面海防之事牵扯,未下决心。陕甘总督左宗棠主张:“东则海防,西则塞防,二者并重。”力主收复新疆。清廷权衡利弊,采纳了左宗棠的意见。1875年,清廷任命左宗棠为钦差大臣,督办新疆军务。此时的左宗棠已经63岁,该是解甲归田、颐养天年的时候了,但他不顾自己年老多病,以国家民族利益为重,勇敢地担负起收复新疆的重任。

1876年4月,左宗棠率军进入新疆,采取“先北后南,缓进速战”的策略。他先让手下大将刘锦棠率湘军分批出嘉峪关,会同金顺(伊犁将军)部进攻乌鲁木齐,仍留一部分人马驻守哈密,防敌增援、逃窜。阿古柏闻讯,也立刻部署攻防措施:命白彦虎、马人得率军防守乌鲁木齐及北疆要地,以主力两万余人分守达坂、吐鲁番、托克逊。

6月下旬,刘锦棠、金顺率军采取声东击西的战法,取小路出其不意突至乌鲁木齐北面门户,用大炮轰开城墙,一举歼敌五千余人,并乘胜收复乌鲁木齐,白彦虎等南逃。之后,金顺部西进,北疆失地全部收复。光绪三年(1877)3月,左宗棠指挥清军,分三路并进。一路由刘锦棠率领,进围达坂,昼夜攻城,用三日时间便破了城,毙俘守军三千余人。与此同时,张曜、徐占彪两路军也连克失地,攻至吐鲁番,敌将马人得投降。至此,南疆门户洞开。

清军得到新疆当地各族人民的支持和拥护。进军南疆时,当地各族人民纷纷拿起武器,加入战斗,痛击阿古柏军队。1877年,阿古柏兵败身亡,清军收复喀什噶尔(今新疆喀什市)。第二年,除伊犁以外,新疆重新回到祖国的怀抱。

1880年初,根据左宗棠的意见,清政府派曾纪泽赴俄国谈判收复伊犁问题。在谈判中,俄国多方要挟,蛮不讲理,曾纪泽坚持原则,据理力争,终于使俄国不得不交出伊犁。

为了支持曾纪泽的外交努力,左宗棠率兵前往哈密,在哈密设立抗俄司令部。在前往哈密的征途中,他让士兵抬着棺材走在队伍的前面,表明誓死抗击俄国、收复伊犁的决心。

经过十多年的动乱,新疆才得以收复。为了使新疆长治久安,西北边防更加巩固,左宗棠提出在新疆设置行省、建立郡县、开发利用资源的建议,他又根据当地的特点,采取措施恢复和发展农业与畜牧业,并把内地的先进技术和优良品种引进新疆。

左宗棠收复新疆的胜利,捍卫了祖国领土的完整,显示了中华民族抵御外来侵略的决心和力量,他的英雄壮举得到朝野上下爱国人士的一致赞扬。

左宗棠督办新疆军务时的印章

【博闻馆】

两首《凉州词》

唐朝诗人王之涣的《凉州词》这样写道:

黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

自古以来,玉门关几乎成为人们西行的极限。清代诗人杨昌浚在1879年和写了一首七绝诗:

大将筹边未肯还,湖湘子弟满天山。

新栽杨柳三千里,引得春风度玉关。

这第二首诗讲的就是清代名将左宗棠率领湘军平定“阿古柏之乱”、收复新疆的巨大功绩。左宗棠入关时,要求士兵每人折一段杨柳枝,插在行军途中。当左宗棠率领这些湖湘子弟取得胜利时,他们插的杨柳枝也在玉门关外生根发芽、茁壮成长起来,给新疆大漠带来一片片绿荫。