稚儿撰联封秀才

乾隆皇帝微服私访江南,这天,他穿着平民百姓的衣服走到一个小镇,虽然春节已经过去很久了,但家家户户门上的春联还依然如新,且有些春联写得甚为巧妙,于是便一路品评观赏,乐趣无穷。走着看着,不知不觉来到一户人家门前,只见这户人家的春联是:

数一数二门第

惊天动地人家

横批:先斩后奏。

乾隆皇帝一看,啊呀!好大的口气啊!“数一数二门第”,除了我皇家,还有谁敢这样说啊?这真是欺君犯上啊!居然还敢“先斩后奏”,真是目无王法了,这还了得!正自愤恨,但再一看,这人家对联口气虽然大,屋子却是破旧茅庐,不像有权有势的人家啊,又有点纳闷,怎么回事呢?

经身边的随从再三打听,原来写联的只是个十岁孩童。乾隆皇帝命人找来孩童,只见这小孩长得眉清目秀,十分机灵的样子。乾隆问他:“你有多大胆子,敢写这样的对联?”那小孩一点不怕生,微微一笑说:“这怕什么?怕也就不写了。”乾隆想:“这孩子胆子可真不小。”便问:“这‘数一数二门第’是什么意思?”小孩眨眨眼说:“我父亲是卖烧饼的,卖给人烧饼是一个一个地数给人家的,‘数一数二’便是这个意思。”咦!原来是这样啊,有点意思。乾隆又问:“那这‘惊天动地人家’又是何意?”小孩又说:“我二叔是卖鞭炮的,鞭炮一响惊天动地,家家户户都听得见,就是这个意思。”听到这儿,乾隆已经觉得这联有趣了,他面带微笑连连点头。乾隆皇帝接着问:“这些和‘先斩后奏’又有什么关系呢?”

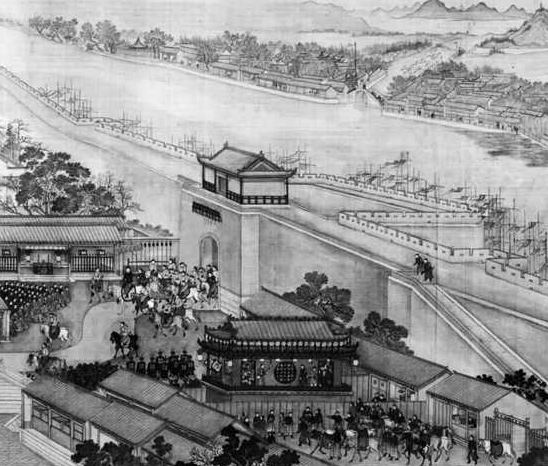

清代乾隆皇帝一共有六次南巡,其路线大致相同,图为随行画家绘制的《乾隆南巡图》的局部。

小孩子依旧娓娓道来:“我三叔是个屠夫,能一口气将猪吹得圆圆的(杀猪过程中的一个动作),这正是先斩(杀)后奏(吹)。你说这算不算是先斩后奏呢?”听到这儿,乾隆皇帝忍不住哈哈大笑起来,刚才的怒气早已烟消云散了。

乾隆皇帝见这个孩童天资聪颖,才思敏捷,必定是可造之才。回京之后立马封他做秀才,并赏他五百两银子,鼓励他好好读书,长大之后做个对国家有用的人。

【博闻馆】鞭炮

鞭炮,最早称为爆竹,至今有两千多年的历史。鞭炮的称谓在各个历史时期略不同,还有“爆竿”“炮仗”“编炮”等名称。最早的爆竹,因竹子焚烧发出噼噼叭叭的响声,故称爆竹。说起爆竹的起源,有个有趣的传说。很久以前,每年农历除夕的晚上会出现一种叫“年”的猛兽,为了吓退这种猛兽,人们在家门口燃烧竹节,由于竹腔内的空气受热膨胀,使得竹腔爆裂,发出巨响,人们借此驱赶年兽。随着火药的发明,火药爆竹取代了过去的竹节爆竹。鞭炮最开始主要用于驱魔避邪,而在现代,华人在传统节日、各类庆典、庙会活动等场合几乎都会燃放鞭炮。

在大年三十午夜,整个中华大地爆竹声震响天宇。