燕丹⑵善养士,志在报强嬴⑶。

招集百夫良,岁暮得荆卿⑷。

君子死知己⑸,提剑出燕京⑹;

素骥⑺鸣广陌,慷慨送我行。

雄发指危⑻冠,猛气冲长缨。

饮饯易水⑼上,四座列群英。

渐离击悲筑⑽,宋意⑾唱高声。

萧萧哀风逝,淡淡寒波生。

商音⑿更流涕,羽奏壮士惊。

心知去不归,且有后世名。

登车何时顾,飞盖⒀入秦庭。

凌厉⒁越万里,逶迤过千城。

图穷事自至,豪主正怔营⒂。

惜哉剑术疏⒃,奇功遂不成。

其人虽已没,千载有馀⒄情。

注释

⑴荆轲:也称庆卿、荆卿、庆轲,战国时期著名刺客,卫国朝歌(今河南淇县)人,受燕太子丹所遣,入秦刺秦王嬴政,失败被杀。

⑵燕丹:燕太子丹,燕王喜之子,战国末期燕国太子。秦灭韩前夕,被送至秦国当人质,后回国谋刺秦王。失败后被燕王喜所杀,其头颅献秦军以求和。

⑶强嬴(yíng):强秦。嬴指秦王嬴政。

⑷卿:犹“子”,是燕人对荆轲的尊称。

⑸死知己:为知己而死。

⑹燕京:燕国的都城,今北京。

⑺素骥:白色骏马。白色是丧服色,以示同秦王同归于尽。

⑻危:高。

⑼易水:河流名,在今河北西部,为战国时燕国的南界。《战国策·燕策三》记载,荆轲欲行刺秦王,燕太子丹于易水送别,“太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。至易水上,既祖,取道。高渐离击筑,荆轲和而歌,为变徵之声,士皆垂泪涕泣。又前而为歌曰:‘风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!’复为慷慨羽声,士皆瞋目,发尽上指冠。”

⑽渐离:高渐离,燕国人,与荆轲友善。筑(zhù),古击弦乐器,形似筝。

⑾宋意:当为燕太子丹所养之士。《淮南子·泰族训》:“荆轲西刺秦王,高渐离、宋意为击筑而歌于易水之上,闻者莫不瞋目裂眦,发植穿冠。”

⑿飞盖:车子如飞般疾驰。盖,车盖,代指车。

⒀商音:古代乐调分为宫、商、角、徵(zhǐ)、羽五个音阶,商音调凄凉,羽音调壮越。

⒁凌厉:意气昂扬,奋起直前的样子。

⒂怔(zhèng)营:惊恐、惊慌失措的样子。

⒃剑术疏:剑术不精。

⒄馀:同“余”。

简析

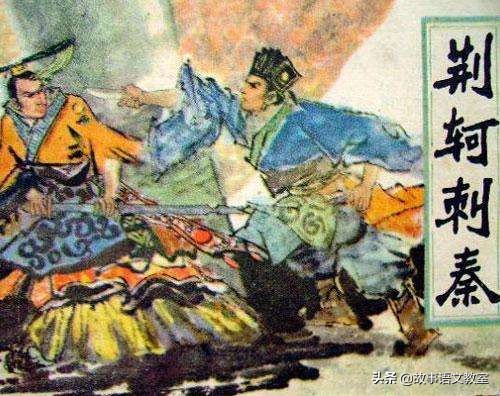

这首诗大约作于晋宋易代之后宋武帝永初三年(422)。诗人歌咏荆轲刺秦王的壮举,表达自己对黑暗政治的愤慨之情。诗歌按照事件的经过,描写了出京、饮饯、登程、搏击几个场面,塑造了一个大义凛然的除暴英雄形象。“提剑出燕京”写出了荆轲仗剑行侠的英姿;“雄发指危冠,猛气充长缨”写出荆轲义愤填膺的神态;“登车何时顾”四句,写出了荆轲义无反顾的气概。诗歌虽没有正面写刺秦王的场面,但可以想见荆轲那股令风云变色的气势。

这首诗写得笔墨淋漓,慷慨悲壮,在以平淡著称的陶诗中另具特色。朱熹《朱子语类》说:“陶渊明诗,人皆说是平淡,据某看他自豪放,但豪放得来不觉耳。其露出本相者,是《咏荆轲》一篇。”

最豪放名句

雄发指危冠,猛气冲长缨。

陶渊明(352或365-427),字元亮,又名潜,友人私谥“靖节”,世称靖节先生,浔阳柴桑(今江西九江市)人,东晋末至南朝宋初期诗人、辞赋家。曾任江州祭酒、建威参军、镇军参军等职,后为彭泽县令,“不为五斗米折腰”,仅80多天便弃职归隐田园。他是中国第一位田园诗人,被称为“古今隐逸诗人之宗”,有《陶渊明集》。